第44回 全国(沖縄)大会及び研修会

大会テーマ アーカイブズ再考―その価値と活用―

開催要項

1 期日

平成30年11月8日(木)・9日(金)

2 会場

沖縄県市町村自治会館

〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 TEL:098-862-8181(代表)

視察

沖縄県公文書館  (南風原町字新川148-3 TEL:098-888-3875)

(南風原町字新川148-3 TEL:098-888-3875)

南風原町立南風原文化センター  (南風原町字喜屋武257 TEL:098-889-7399)

(南風原町字喜屋武257 TEL:098-889-7399)

3 主催

全史料協(全国歴史資料保存利用機関連絡協議会)

4 共催・特別協力

沖縄県

5 後援

6 内容

- 大会テーマ研究会

- 研修会(視察を含む)

- 機関会員・協賛企業展示、ポスターセッション

- 大会セレモニー

- 交流会

7 申込方法

「参加申込方法」(「大会案内」p.8)をご覧いただき、以下のオンライン申込みフォームを利用してお申込みください。

オンライン申込みができない場合は、「申込書」

にご記入のうえ、大会・研修委員会事務局までメール、FAX又は郵送にて、お申込みください。

にご記入のうえ、大会・研修委員会事務局までメール、FAX又は郵送にて、お申込みください。

研修会A(A班)は定員に達しました(9月20日)。

研修会Aは2班とも定員に達しました(9月27日)。

郵送/FAX送付先:

〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2-7-16 尼崎市立地域研究史料館内

全史料協 大会・研修委員会事務局

担当 松岡 弘之

TEL:06-6482-5246(火曜・祝日休館) FAX:06-6482-5244

EMAIL:jsai[at]archives.city.amagasaki.hyogo.jp

資料

- 会員出版物・ポスター等展示について(pdf;202KB)

- 機関会員・会員展示申込書(pdf;102KB)

オンライン申込みフォーム(展示・ポスター共通)

- 協賛企業の大会冊子掲載広告募集について(pdf;135KB)

- 広告申込書(pdf;114KB)

- 協賛企業の展示募集について(pdf;170KB)

- 協賛企業展示申込書(pdf;140KB)

オンライン申込みフォーム(広告・展示共通)

8 申込み締切

平成30年10月19日(金) 必着

研修会・研究会の申し込み締切を延長しています(10月11日)。

9 その他

- 会員相互の親睦を図るため、参加者名簿(氏名・所属[機関名又は都道府県名])を作成します。申込時に名簿掲載の可・否をご記入ください。記入がない場合は掲載しないこととします。なお名簿作成にあたっては個人情報の保護に十分配慮し、 その用途を本大会に限定しますので、趣旨をご理解の上、掲載にご協力ください。

- 手話通訳等を希望される方は、申込時に通信欄にその旨をご記入ください。

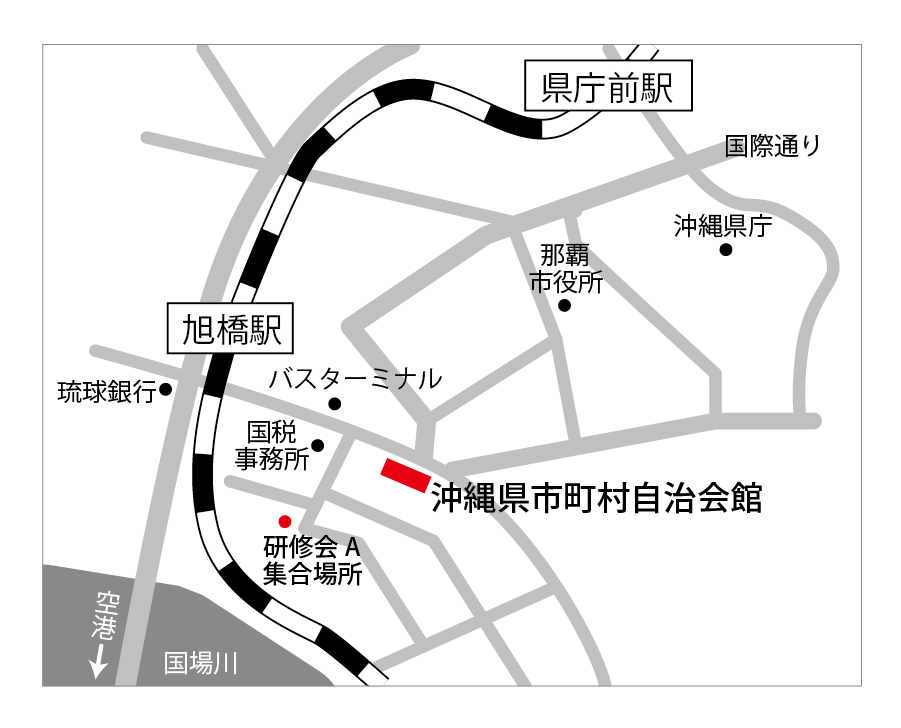

会場

沖縄県市町村自治会館

沖縄都市モノレール(ゆいレール)「旭橋駅」から徒歩約3分(googleマップ  )

)

大会日程

第1日/11月8日(木)

研修会 ( A A班・B班とも 9:00〜12:00)

- A班「沖縄県公文書館、南風原文化センターの見学」

- B班「南風原文化センター、沖縄県公文書館の見学」

沖縄県公文書館は、平成7年に開館し、沖縄県文書編集保存規程等に基づいて、保存期間が満了し廃棄の協議を経た沖縄県文書を受入れ、評価選別・整理・保存し、目録を公開して利用に供しています。また、1945年から1972年までの米国施政権下で設立された「琉球政府」の文書およそ16万冊、米国収集資料、個人や団体から受け入れた沖縄関係資料を所蔵しています。

南風原文化センターは、平成元年に開館し、南風原町に関する資料の収集、沖縄戦(沖縄陸軍病院南風原壕の再現など)や海外移民、人々の暮らしなどに関する展示を行うほか、地域に密着した活動を積み重ねています。

本研修は、2班に分かれてバスで移動し、両施設を見学します。訪問順序が異なりますが、内容は同じです。

- 集合場所:沖縄バス駐機場(那覇市旭町114-2、「旭橋」駅から徒歩約6分)

- 集合時刻:午前9時(厳守)

沖縄県公文書館

研修会 ( B・C 13:30〜14:40 )

B 「アーカイブズ入門 利活用の視点から」

金原 祐樹氏(徳島県立文書館課長補佐)

アーカイブズの役割は、近年我が国においても一定程度認知を受ける時代になってきました。それは、時代の要請もありますが、これまでの着実な資料収集やさまざまな活動が、実を結びつつあるということだとも考えます。しかし、一方アーカイブズに類する機関の中にいると、どこまでいっても地味な機関であり、内外に向けてその存在や必要性をアピールし続ける必要を痛感します。徳島県立文書館所蔵史料の利活用を掘り起こすための活動を中心にご紹介するとともに、バランスのとれた収集・保存・利活用について、皆さんと考えたいと思います。

C 「阿波根昌鴻資料の意義と調査活動の歩み」

鳥山 淳氏(沖縄国際大学教授)

日本軍の大きな飛行場があった伊江島は、昭和20年の沖縄戦で激しい攻撃を受けました。米軍は、生き残った住民を伊江島の外で収容している間に、広大な土地を米軍用地として接収し、終戦後も伊江島住民の生命財産を脅かしました。阿波根昌鴻氏は、このような人権侵害に抗議し尊厳を主張する伊江島の闘いの中心的存在でした。同時に膨大な資料を収集し、「反戦平和資料館ヌチドゥタカラの家」を建設してその一部を展示し、運動の記録を後世に伝え、平和社会の実現に活かすことを望みました。その志を継いで2002年に活動を開始した阿波根昌鴻資料調査会の実践を紹介し、支配者による隠ぺい・忘却・正当化に対抗するための「記録」のアーカイブの意義を考えます。

<休憩 10分間>

研修会 ( D・E 14:50〜16:00 )

D 「アーキビストと人権保護

―ICA文書「人権保護のためのアーキビスト及び文書担当者の役割に関する基本原則」を考える―」

小川 千代子氏(国際資料研究所代表)

「人権保護」ときいて、何を思い浮かべるでしょうか?最近では所蔵する昭和30年代の優生保護法関連記録の調査に腐心された方も少なくないでしょう。公文書・古文書の情報は、差別につながるものもあるし、人権保護のために有用なものもあります。人事記録、社会保険記録、労働安全衛生の記録、兵役の記録などのアーカイブ資料は、個人の権利と利益を守るうえで、必要不可欠です。アーキビストと人権保護の関係性について2016年ICA大会で採択された文書「人権保護のためのアーキビスト及び文書担当者の役割に関する基本原則」を材料に考えます。

人権保護のためのアーキビスト及び文書担当者の役割に関する基本原則(pdf;1.58MB)

E 「語られる沖縄戦―『沖縄県史』編さんに用いた戦争体験証言記録と公文書館―」

久部良 和子氏(沖縄県立博物館・美術館主任学芸員)

沖縄県公文書館では、沖縄県教育委員会が『沖縄県史 沖縄戦記録1』(昭和46年)編さんのために取り組んだ戦争体験者からの聞き取りの音声記録を収集して、「沖縄戦証言記録」として整理を進め、関係者の許諾を得られたものから、平成21年より、一般の利用に供しています。文字として紙媒体に固定化されるだけではない記録資料の多様性とともに、戦争の証言音声記録の公開における課題、記憶を次世代につなぐための活用のあり方について報告します。

交流会 (18:00〜20:00)

- 会場: ホテルロイヤルオリオン(那覇市安里1-2-21)

2F「旭の間」

2F「旭の間」

- 沖縄都市モノレール(ゆいレール)

- 「牧志」駅より徒歩3分、「旭橋」駅より3駅(乗車5分)

- 沖縄県市町村自治会館より徒歩20分

- 会費: 6,000円 (大会受付時に徴収)

第2日/11月9日(金)

調査・研究委員会報告 ( 9:30〜10:30 )

「公文書管理及び保存の実態調査について−災害時作成文書を中心に−」

全史料協調査・研究委員会

昨年度「公文書管理及び保存の実態調査−災害時作成文書を中心に−」と題する東日本大震災の災害対応に係る公文書の作成、管理、保存についてアンケートを東日本大震災の被災7県196自治体に送付し、173自治体から回答が寄せられました。

本年度はこの回答の集計・分析し、特徴的な取り組みを実施している自治体に訪問調査を行い、公文書管理の有様を検討することとし、報告書作成作業を進めています。

本報告ではアンケートの集計結果を中心に、現段階での進捗状況を報告します。

あわせて平成30年7月豪雨に関する調査・研究委員会での取り組み等についても報告します。

大会テーマ アーカイブズ再考―その価値と活用―

大会趣旨

公文書等は、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものと、公文書管理法は述べています。政府や地方公共団体の公文書館だけでなく、さまざまなアーカイブズもまた、現在および将来の利用者のために資料を収集・保存していることは言うまでもありません。私たちアーカイブズに携わる者は、この営みが社会にとっていかに重要であるかを、つねにアピールしてきました。

本大会では、それぞれのアーカイブズが蓄積した知的資源の価値を自ら吟味し、発信し、活用の可能性を広げるという視座からアーカイブズを再考します。事例として、沖縄県公文書館と、あおぞら財団の取り組みが報告されます。2つの報告のベースには、「軍事占領下での自治の歩み」「公害による破壊からの再生」という、それぞれの集団的記憶を伝えるアーカイブズの存在があります。両者はともに、人々の権利に寄り添うアーカイブズであると言えるかもしれません。

沖縄は1945年の日米両軍による地上戦以来、27年間の米軍政下にありました。沖縄県公文書館は、沖縄住民の民政機構として存在した琉球政府が作成・蓄積した文書群を所蔵しています。この琉球政府文書が現在の社会において有する価値や、保存・活用のためのプロジェクトの意義を学びます。

あおぞら財団は、西淀川公害訴訟を契機に設立され、地域と人々の暮らしを再生する事業の中でアーカイブズを活用しています。所蔵資料に基づいた参加型、ワークショップ型教育メニューの充実を図り、公害や環境問題への関心を喚起する姿勢に、アーカイブズが主権者教育において果たしうる役割を見ることができるでしょう。

最後の報告では、価値あるアーカイブズに人々がアクセスする権利を支えるためのデジタル技術について考えます。デジタル・アーカイブズ構築とアクセシビリティの向上は、資料を利用者にとってより近いものとし、その価値や有用性を理解する契機を増やし、活用の拡大へつながります。現在、国立歴史民俗博物館を拠点に進められているプロジェクトを例に、デジタル技術の有する可能性と課題を概観します。

以上の報告をもとに、総合討論では、アーカイブズの価値の源泉に人々の権利を置き、アーカイブズを人々の身近に引き寄せていくためのデジタル化という方法論を踏まえて、社会とアーカイブズのつながりを見つめ直します。

大会テーマ研究会( 10:40〜16:00 )

「アーカイブズが社会にもたらすもの―琉球政府文書の利用状況から考える―」

大城 博光氏(沖縄県公文書館指定管理者(公財)沖縄県文化振興会公文書管理課長)

沖縄県文化振興会は、沖縄県公文書館の事業受託者や指定管理者として、平成8年度から現在まで、沖縄県文書その他の収集整理・保存・閲覧提供等の業務に携わっています。

沖縄戦で焦土と化した沖縄では、個人の法的身分や権利義務関係の証である戸籍や地籍簿を含め、行政を運営するうえで不可欠な公的記録が失なわれました。その状況から徐々に行政機能を回復し、日本に復帰するまでのアメリカ施政権下で、立法・司法・行政機関を備えた琉球政府やその前身機関が多くの公文書を残しました。これらの文書が「琉球政府文書」として沖縄県公文書館に保存され、利用に供されています。

戦後沖縄が経験した27年間の特殊な時代が凝縮された「琉球政府文書」が、現在において実際にどのように利活用されているか、私たちが日常業務において接する具体的な事例を通して、公文書の価値、そしてアーカイブズが社会にもたらすものを考えます。

<昼食・休憩 11:40〜13:00>

「人権とアーカイブズ 西淀川公害を例にして」

林 美帆氏((公財)公害地域再生センター研究員)

人権のために資料が役立つことは多くあります。公害が起きた状況や被害を明らかにすることに資料が必要になりますし、マイノリティが連帯し、社会にアクションを起こす場面でも資料は学習のために必要となります。そして、課題が解決した暁には、主権者教育の事例として、活動の記録が役立つ可能性を秘めています。西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)の所蔵資料と具体的な西淀川公害の事例を通して、これらの一連の動きと人権とアーカイブズの関係について報告します。

「資料のデジタル化が開く未来を改めて考える」

後藤 真氏(国立歴史民俗博物館准教授)

資料のデジタル化の進展は著しいことは言を俟ちませんが、同時にその可能性と課題については、議論がいまだに循環している部分もあります。例えば紙かデジタルか、長期保存と可用性などの問題はいまだに二項対立で語られることもあります。しかし、現在のデジタル化に関しては、技術の進展がそのような議論軸自体を変更するようなものになりつつあるとも言えます。そこで、本報告では、歴博の「総合資料学」および人間文化研究機構の「歴史文化資料保全ネットワーク」事業を紹介し、それをもとに「デジタルデータを社会に出すこと」を議論する材料を提供します。

<休憩 15分間>

総合討論(14:55〜16:00)

コメンテーター 加藤 聖文氏(国文学研究資料館准教授)

辻川 敦氏(大会・研修委員会委員長)

司会 櫟原 直樹氏(大会・研修委員会委員)

上甲 典子氏(大会・研修委員会委員)

報告をふまえ、現代社会におけるアーカイブズの必要性・有効性、あるいは求められる取り組み、問われる課題について討論を行ないます。

大会宣言(16:00〜16:20)

沖縄大会の成果を踏まえながら、全史料協として国民に向けたメッセージを「大会宣言」として発表します。

閉会行事(16:20〜16:30)

機関会員出版物等展示・協賛企業展示・ポスター展示

会員機関の刊行物やパンフレット、協賛企業の取扱品・図書・出版物等を展示します。また、機関会員の事業等の紹介や、個人会員の研究をまとめたポスターも掲示します。

ポスターセッションは、コアタイムを12:00〜13:00に設定しました。この時間帯にはポスターの展示者が、発表形式で説明を行うとともに、自由な意見交換ができます。

情報収集や交流の場として、多くの皆様に会場に足を運んでいただきたいと思います。

展示時間帯 11月8日(木)11:30〜11月9日(金)14:00

※ポスターセッションのコアタイムは両日とも12:00〜13:00